<<< ПРЕДЫДУЩАЯ ЧАСТЬ <<<< В НАЧАЛО СЕРИАЛА

Долгожданная, четвертая (финальная) часть сериала!

В этой части:

- О Героическом дерьме Вселенского Масштаба ;),

- О путях «Идеального Робота», «Летучей Мыши», «Бездушных (и безмозглых) пальцев», «Перегруженного процессора», и о том, как не выбрать ни один.

- И конечно про моего Главного Врага.

Читать до конца! ;)

Вот и добрались, наконец…

«Всё – яд. Всё – лекарство. Разница только в размерах дозы» (Парацельс)

Люди не любят слышать правду о себе. И рассказывать – тем более. Любой человек хочет хоть немного что-то приукрасить.

Даже, если он устраивает «душевный стриптиз» и пытается поведать о том, какое он на самом деле дерьмо – то ему не хочется быть просто мелким, пованивающим дерьмишком. Ему подавай существование в виде Героического дерьма Вселенского масштаба :)

Я – не исключение.

Когда меня критикуют, тычут носом в мои недостатки (а в виду моей деятельности это недостатки в гитарной игре) – мне так и хочется завопить, иногда даже применением матерной лексики.

«Да, что я? Слепой и глухой по-вашему? Сам не вижу и не слышу? Да я сам лучше вашего знаю что у меня и как… и не только это, но и почему так!»

И, конечно, вслед за этим появляется желание включить «Вселенский масштаб».

Хорошо. Признать свой диагноз – это как бы уже наполовину вылечиться. Попробую дальше без героических преувеличений.

В-общем жил да был простой парень, начинающий гитарист, который пытался научиться играть соло и делал разные вещи неправильно. И по мере понимания того, что именно он делал неправильно – пытался с этим бороться. Не как герой, а как обычный человек со всеми его недостатками – ленью и прочей фигней…

И вот, поскольку это финальная часть, давайте напомню «этапы большого пути» (тьфу ты, давайте слово «большого» — зачеркнем).

1. «Путь исполнительства».

Это то, чему учат большинство музыкантов в обычной, «официальной» системе музыкального образования.

Идеал для этого пути — взять листок с закорючками и сразу передать эти черные значки в виде музыки со всеми ее нюансами, эмоционально и технически совершенно.

То есть стать неким четким считывающе-преобразовывающим устройством. Идеально и быстро передающим чужие мысли и эмоции.

Своей музыкой тут и не пахнет. Мало того, можно не иметь даже элементарных теоретических знаний. И все равно сыграть – ибо играешь по написанному (в принципе неважно, ноты это или чьи-то табы).

Образно характеризуя этот путь – это путь «Идеального Робота».

Его плюс – тщательная, скрупулезная работа над исполнительской техникой.

Я ушел от него почти сразу, как только научился минимально «разбирать закорючки».

2. «Интуитивно-аудиальный» путь.

Это путь самородков – слухачей.

Им можно плевать на всю теорию. Они в ней в принципе не нуждаются.

Им не нужна идеальная техника сама по себе. Они слышат, как это должно звучать и именно этого и добиваются. Техника подтягивается под эту задачу.

Идеал – человек, который понятия не имеет, где на грифе находится та или иная нота по ее названию, но при этом сходу играет все – и услышанное чужое, и свое.

Плюсов – много. Проще сказать о минусах. Но вначале дам образное определение.

Это путь «Летучей Мыши».

Удивительное существо летает в полной темноте, избегает препятствий и ловит добычу. И все – на слух. Звуки создают ее объемную картину мира.

Итак, минусы.

Не каждому, далеко не каждому музыканту удается родиться «летучей мышью». И в природе то таких существ в процентом соотношении к остальным млекопитающим – сущий мизер.

А чтобы развить такой слух, не обладая какай-то системой, или как теперь говорят «лайф-хаком» или «чит-кодом», могут потребоваться долгие-долгие годы.

И даже развитый слух не гарантирует успешное его применение. (Существует масса примеров, когда природные «абсолютники» страдают от этого качества и не могут играть, особенно в ансамбле – их коробит от несовершенства).

Почти невозможно передать личный опыт кому-то еще.

Для новичка, не имеющего врожденных способностей – это очень мучительный путь.

Я шел по нему некоторое время, снимая чужие соло, пока не произошел прорыв, когда мне показали АППЛИКАТУРУ пентатоники. И я вступил на другой путь -

3. «Визуально-аппликатурный».

Около 90% информации человек воспринимает зрительно. И только 5% — на слух. Остальные 5% делятся между другими чувствами. От этого никуда не денешься.

Итак, произошло чудо. Я начал снимать соло быстрее, понимать логику других гитаристов и на основе этого знания играть свое.

И поначалу все работало великолепно.

Это была инерция «слухового пути», результат его опыта. Я переводил музыку в последовательность аппликатурных схем, зная как это должно звучать.

Развивалась фразировка, игра была осмысленной и эмоциональной. Я старался играть музыку. Первый опыт работы с аппликатурными схемами в этом только помог, облегчил работу.

Но что получилось дальше.

Я не заметил, как от игры музыки я перешел на «движение пальцами по аппликатурным схемам».

Росла специфическая техника игры, потому что воспроизводить эти воображаемые точки на грифе стало очень просто. Я начал увлекаться шредом … и перестал слышать музыку – перестал думать о звуках, стоящих за этими черными точками на грифе.

Рефлекторные движение пальцами по воображаемым геометрическим фигурам – вот что заменило мне музыку. Оказалось, что обратный процесс, процесс перевода аппликатурных схем в музыку – не работает!

Но я даже этого не замечал!

И это враг очень многих гитаристов. Формальный, «аппликатурно-геометрический» подход.

Как и я, они бессмысленными упражнениями нарабатывают немузыкальные штампы, происходящие из механического удобства игры.

Аппликатурная инерция – вот как это называется.

Механистичная игра, «аппликатурщина» — вот настоящее имя моего Врага.

Того, кто раньше был другом. Лекарство оказалось ядом (см. цитату в заголовке).

Как образно определить этот путь?

- Это путь «Бездушных Пальцев» (а мозга в них изначально не было, кроме капельки костного).

Есть и плюс. Ты сам получаешь массу удовольствия. Хотя со стороны слушать это невозможно.

Как я это понял? – Для меня до сих пор вопрос.

Наверное, все-таки пришло в голову сравнить свои экзерсисы с музыкой великих гитаристов. И нашел разницу между моей игрой и музыкой. Почитал их интервью, в которых они упоминали различные лады и другие термины и понятии из категорий теории музыки.

И пришел к выводу, что мне просто не хватает знаний. Что нужно просто больше и лучше думать перед тем, как ткнуть куда-то пальцем.

И вот он другой путь -

4. «Теоретико-аналитический»

Да, это тот самый путь анализа и синтеза. Анализа – то есть разбора на составные части чужих знаний. И синтеза – то есть сложения на основе этих элементов своего собственного знания.

С последующей попыткой загнать это знание из сознательного в бессознательное. В практические навыки. И надеждой этими навыками воспользоваться.

Что-то из этого получилось. Но скажу сразу:

Я даже не знаю, какой из двух этих путей ХУЖЕ — «Интуитивно-аудиальный» или «Теоретико-аналитический»! Какой труднее и мучительнее.

Несмотря на то, что как я считаю, у меня аналитический склад ума, мне потребовались годы, чтобы сложить из того, что я усвоил, какое-то подобие рабочего инструмента для игры!

Дело в том, что как я убедился на личном опыте (а мне пришлось еще и преподносить весь этот опыт моим ученикам, которые как-то сами собой возникли при появлении этого опыта) –

Теория музыки – это ярчайший пример, как объяснение может оказаться сложнее и запутаннее самого предмета, который оно объясняет!

Я старался максимально упростить и облегчить это. Перерабатывать и адаптировать информацию. Переводить с музыкального на русский язык. Давать готовые решения. Делать ставку не на мыслительный процесс, а на эмоциональный, не на ЧТО, а на КАК.

Но уйти от принципиального минуса этого пути – необходимость держать всю эту кипу знаний в голове и пытаться их использовать одновременно с игрой – не удастся!

Образно определяя этот путь – это «Путь Перегруженного Процессора».

То есть мыслительной работы на предельных оборотах.

Другие минусы.

Пропадает удовольствие от игры.

Творчество превращается в исполнение всех формальных сводов формул, правил и законов, диктуемых теорией.

И в результате многолетнего и неприятного труда Вы играете с большим напряжением, стараясь соблюсти все эти нормы и правила.

Музыка становится все более сложной и менее понятной.

Вы – если бы не выбрали такой путь – не только раньше не стали бы играть такую музыку. Вы даже не стали бы ее слушать.

Потому что это НЕ ВАША музыка.

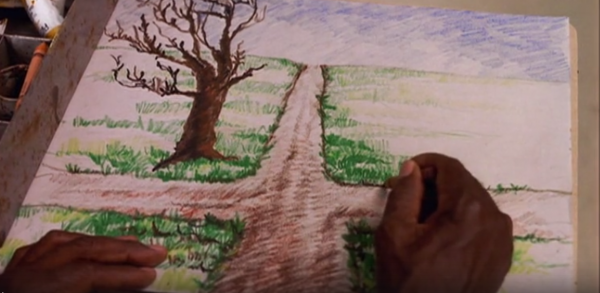

Посмотрите на рисунок внизу.

Стоим мы с Вами как былинные богатыри на развилке: «Налево пойдешь – убит будешь. Направо пойдешь – коня потеряешь…»…

Куда податься?..

Постойте-ка!

Вы не заметили, что на этой картине – в отличие от картинки из первой части – нет одной важной детали?

Я на самом деле недаром поставил именно этот рисунок в конец повествования.

НА ЭТОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ НЕТ НАС!

Но зато рисунок держат чьи-то руки.

На самом деле это НАШИ руки.

И мы можем просто положить рисунок с перекрестком на стол.

И уйти, не выбирая ни одного из тех путей.

Потому что есть что-то лучше.

>>>>> ВОТ ЗДЕСЬ <<<<<

Май 17th, 2017

Май 17th, 2017  admin

admin

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике